«Brasil es un país querido, apreciado, incluso respetado, pero siempre decepciona a sus admiradores»

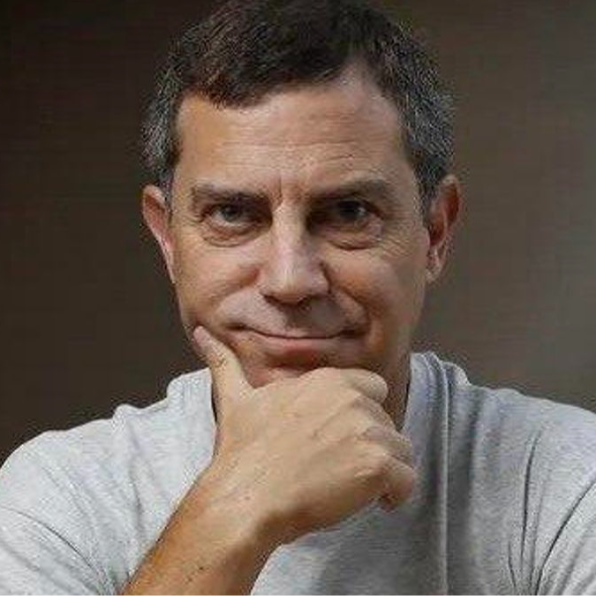

Andrés Malamud es de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y vive y trabaja en Lisboa, Portugal, hace muchos años. Hizo la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires y después hizo un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo de Florencia en Italia. Es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Ha publicado, entre muchos otros libros, El oficio más antiguo (Clave Intelectual), Adelante radicales (Clave Intelectual) y el Diccionario arbitrario de política (Clave Intelectual). Es un analista político consultado permanentemente por medios internacionales.

por Pablo Touzon y Tomás Borovinsky

¿Qué fueron y qué son los BRICS hoy?

Un foro político. Las organizaciones internacionales pueden cumplir tres funciones: de menor a mayor, foro, instrumento o actor. Un foro es un ámbito donde los gobiernos se encuentran; un instrumento es algo que los gobiernos utilizan; y un actor es una entidad que se construye con autonomía, y a veces por encima, de los gobiernos. Por ejemplo, de arriba para abajo: la Unión Europea es un actor económico, porque sus órganos tienen capacidad de negociar tratados de libre comercio con independencia de sus miembros. El Mercosur, en cambio, es un instrumento: no negocia por sí solo sino en nombre de sus miembros, de quienes depende. Por último, el G7 es un foro: un ámbito donde se pueden coordinar políticas y administrar conflictos, pero de forma no vinculante y sin capacidad de interlocución ante terceros. El grupo BRICS también es un foro, el primer estadio de la organización internacional. No es un instrumento porque no ejecuta políticas al servicio de los gobiernos, ni un actor porque no toma decisiones autónomas.

No está mal ser un foro. Te permite encontrarte con otros países, conocer y transmitir buenas prácticas y eventualmente escalar. Pero el nudo estratégico de los BRICS es un conjunto de relaciones bilaterales: China es el eje y lo demás son los radios. El BRICS fue concebido en 2001 por Jim O’Neill, un economista de Goldman Sachs, que hizo una proyección de crecimiento y concluyó que en 2050, las cuatro naciones europeas entre las seis mayores potencias económicas serían substituidas por potencias emergentes. Estados Unidos y Japón se mantendrían en el Top-6, pero Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia serían superadas en PBI por Brasil, Rusia, India y China.

Fue una simple proyección de crecimiento y tamaño con intención de orientar las inversiones, pero estos países decidieron hábilmente utilizar la marca. Primero empezaron a reunirse los ministros de economía, a partir de 2009 pasaron a reunirse a nivel de jefes de estado y en 2011 invitaron a Sudáfrica por sugerencia de China. Más recientemente volvieron a invitar países, primero a seis, y uno les dice que no: Argentina. Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos ingresaron, y Arabia Saudita todavía se reserva la respuesta. Después invitaron también a Indonesia. La ampliación distorsionó la fórmula original, que consistía en reunir grandes economías con altas tasas de crecimiento, y transformó a los BRICS en un foro de articulación del Sur Global con el Este Global (China y, subordinadamente, Rusia).

Los BRICS no son una actor y no son un instrumento. Son un foro. Lo utiliza China para articular sus intereses globales y los demás países para acercarse a China. Hay gente que sobrevalora los BRICS.

En síntesis: los BRICS no son una actor y no son un instrumento. Son un foro. Lo utiliza China para articular sus intereses globales y los demás países para acercarse a China, ampliar vínculos y diversificar opciones. Las relaciones de Brasil con Rusia son independientes del BRICS. La de todos con Irán son independientes de BRICS. Israel y Estados Unidos bombardearon Irán durante 12 días y los BRICS, en cuanto grupo, no abrieron la boca. Y no abrieron la boca porque la India, que es el segundo país más poblado y la segunda economía, es aliada de Israel y rival de China.

Les cuento esto porque porque hay gente que sobrevalora los BRICS. Acabo de terminar un informe para el Parlamento Europeo, junto con Luis Schenoni, y algunos diputados nos preguntaban si no era incompatible la pertenencia de Brasil a los BRICS con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y no había maneras de explicarles que para el Mercosur el acuerdo con la Unión Europea es comercial, aunque ellos crean que es político, y que es exigible jurídicamente: si vos incumplís el acuerdo, se suspende participación. En cambio, los BRICS no tienen dimensión comercial ni exigibilidad jurídica. Si vos te mandás una macana en los BRICS, nadie te sanciona. Pero es difícil de explicar que los BRICS están sobrevalorados, porque la presencia de China hace creer que es una organización internacional al nivel del G7 – como si el G7 valiera gran cosa, aunque es cierto que coordinaba mejor porque sus miembros eran más homogéneos.

Y los BRICS no tienen objeciones en parecer importantes. En algo se parece al G7, ambos son foros de diálogo y no instrumentos ni actores. A favor de los BRICS, su participación en el PBI global sube mientras el del G7 declina. Pero pertenecer a los BRICS no aporta información sobre alianzas políticas ni desempeño económico. Mientras que a China le va bien y crece, a Irán le va mal y lo bombardean. Estar en BRICS te da cero información sobre cómo le va a cada integrante, a diferencia del G7.

En relación con ese tema, pensaba en el caso de Brasil. No recordaba tanto los años 2000 y el proyecto de UNASUR, esa idea de que Brasil iba a convertirse en una especie de hegemon, liderando al subcontinente —al menos desde Centroamérica hacia el sur— bajo una conducción común. Era un Brasil que volvía a crecer, que se pensaba como potencia, con liderazgo regional y proyección. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué pasó con aquella construcción del Brasil de los 2000 en el presente?

Brasil aprovechó mejor que nadie el boom de las commodities. Y también lo sufrió. Aprovecharlo significó crecer económicamente, ganar protagonismo y visibilidad. Sufrirlo implicó que se reprimarizó: Brasil se desindustrializó en términos relativos, volvió a ser un exportador primario —ya no de café y azúcar sino de soja y hierro.

Si miramos el largo plazo, el peso relativo de Brasil en la economía mundial decreció de forma constante: pasó del 4% al 2% en 40 años. Tardamos en verlo por dos razones: primero: porque en la primera década del siglo XXI Brasil creció a un ritmo significativo, del 5% anual (pero eso era la mitad que China); segundo, porque tuvo una seguidilla de presidentes notables. Fernando Henrique Cardoso fue un presidente de clase mundial. El primer Lula se convirtió en el político más popular del planeta. Dilma Rousseff, aunque no resultó una gran presidenta, fue la primera mujer en llegar al cargo. Era una historia bonita, una narrativa con dos patas: una economía en crecimiento y veinte años de presidentes populares. Hoy no queda nada de eso. La economía brasileña está prácticamente estancada, y su política atraviesa un momento de impopularidad generalizada.

Cuando se dice que Brasil es una “potencia emergente”, debemos recordar que hoy crece menos que Estados Unidos, que es una potencia declinante (en términos relativos). Y eso importa. Porque mientras China e India siguen creciendo por encima del promedio mundial, Brasil no. Nos comimos el mito y sus dos pilares, crecimiento económico y liderazgo político. Y ambos se derrumbaron.

Se dice que Brasil es una “potencia emergente” y hoy crece menos que Estados Unidos, que es una potencia declinante (en términos relativos). Y eso importa. Porque mientras China e India siguen creciendo por encima del promedio mundial, Brasil no. Nos comimos el mito y sus dos pilares, crecimiento económico y liderazgo político. Y ambos se derrumbaron.

Esto se nota cuando participás en reuniones internacionales. A Lula en Moscú lo reciben dictadores. En Europa, lo reciben con más nostalgia y perplejidad que admiración. Yo no creo que Brasil pudiera haber sido mucho más. Hay un dicho del analista Alfredo Valadão que lo resume bien: el ascenso de Brasil fue “el vuelo de la gallina”. Corre, se eleva unos metros, y vuelve a caer. Así funciona la economía brasileña. Nunca despegó. Nunca logró crecer más del 5% sin que la inflación se disparara. El resultado: es un país querido, apreciado, incluso respetado, pero siempre decepciona a sus admiradores. El último ejemplo fue su intento de volver a la mediación internacional.

Hoy Brasil quiere mediar en Ucrania y en Gaza. Hace 15 años, Brasil intentó mediar junto con Turquía en el conflicto con Irán por su desarrollo nuclear. Presentaron una propuesta alternativa a la de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU: perdieron por 12 votos contra 2. Los únicos que votaron a favor fueron ellos dos. Todos los demás, incluyendo a China, Rusia y Francia, votaron en contra. Celso Amorin, entonces canciller, hoy asesor internacional, prometió que no volverían a equivocarse. Nos engañó.

Hoy pocos le prestan atención a Brasil como protagonista internacional. Es, sí, un productor indispensable de materias primas. Sin soja brasileña, no hay alimento para los cerdos chinos; y sin cerdos, no hay proteína para los habitantes de China. En ese sentido, Brasil es fundamental. También cuenta en el aspecto ambiental, dada la enorme extensión de su selva amazónica y su capacidad para disminuirla si no controla la deforestación. En las demás áreas constituye una potencia secundaria.

Te hago una pregunta: ¿en algún momento se "jodió" Brasil? ¿O en realidad nunca llegó a estar donde creíamos que estaba? ¿Por qué persiste ese malentendido sobre su lugar en el mundo? Es como esa frase que dice: “Brasil es el país del futuro… y siempre lo será”, ¿no?

Buenísimo, porque cuando uno dice “Brasil es el país del futuro” (frase acuñada por Stefan Sweig), los brasileños responden jocosamente: “y siempre lo será”. Yo creo que Brasil nunca “se cagó” porque nunca “fue”, en contraste con Argentina. En Argentina, el futuro está a sus espaldas. Brasil representa la historia opuesta: siempre tuvo el futuro por delante, el problema es que nunca llega.

Ellos sufren el "complejo de vira-lata", según el escritor Nelson Rodrigues, como el perro mendigo que busca en la basura a ver si quedó comida. Es un país que lucha contra ese complejo de inferioridad. Por eso, el Brasil de hoy no es un fracaso sino el regreso a la normalidad. El país tuvo una temporada excepcional: Fernando Henrique Cardoso y Lula vivió dieciséis años de dos presidentes extraordinarios, más el periodo inicial de Dilma Rousseff. Esos veinte años fueron únicos, porque lograron cosas inéditas: estabilidad, reelección y brillo internacional. ¿Qué quiere decir brillo? Cardoso hablaba cuatro idiomas. Fue parte de la Tercera Vía con Massimo D'Alema, Gerhard Schröder, Tony Blair y Bill Clinton. En la gran cumbre de Florencia, en 1999, Cardoso estaba al nivel de los grandes líderes progresistas del universo. Y después vino Lula, “el político más popular del mundo”: Obama dixit. Entonces no es que “Brasil se jodió”. Es que nos engañó. Tuvieron presidentes excepcionales que nos vendieron algo que no era. Nos creímos una imagen construida sobre una base material temporaria: algo de producción industrial en los 90, algo de crecimiento económico durante un rato.

Pero insisto: Brasil no cayó porque estaba arriba, sino porque estaba más abajo de lo que creíamos y pegó un saltito. A la inversa, Argentina sí se jodió. Tenía indicadores por encima del promedio mundial. Brasil y Argentina tienen trayectorias opuestas. El ascenso de Brasil fue continuo pero muy lento; la caída de Argentina también fue continua, solo que empezó desde muy alto. En el largo plazo, ambas trayectorias tienden a converger.

Además, ¿Argentina tuvo más crecimiento y más caídas pero el promedio de ha aparecido, no?

Sí. Entre 1960 y 2020, Brasil pasó de representar un cuarto de la economía sudamericana a representar la mitad. Pero no fue porque Brasil creciera mucho, sino porque los demás se achicaron, sobre todo Argentina, que pasó de representar casi el 40% al 15% de la economía regional (y Venezuela, del 12% al 1%). Entonces, el protagonismo sudamericano de Brasil es, en gran parte, resultado del hundimiento de sus vecinos.

UNASUR fue el intento brasileño de organizar ese nuevo protagonismo regional, de construir una arquitectura institucional adaptada a su peso relativo. Pero era un protagonismo derivado de la retracción general. Y tenía un objetivo estratégico: cortar a México de América Latina. ¿Por qué? Porque México ya había elegido integrarse a Estados Unidos, dicen en Brasil. Entonces le dicen a EE.UU.: "Nosotros nos hacemos cargo de esta región, la pacificamos. No hace falta que intervengan ustedes."

Y a Estados Unidos le cerró esa idea, que ya habían planteado Richard Nixon y Henry Kissinger. La veían como una especie de doctrina de delegación regional: si Brasil estabiliza América del Sur, para ellos es más barato. El problema fue que Brasil no tenía la capacidad para sostener esa tarea. Tuvo algo de recursos, durante un tiempo, gracias al boom de las commodities. Pero después vino la crisis, y el modelo de financiamiento que sostenía esa influencia se vino abajo.

Cuando eso ocurre, Brasil empieza a retraerse, a reducir sus inversiones en la región, y reaparecen los conflictos periféricos. Cuando Venezuela amenaza con invadir Guyana, son Estados Unidos y el Reino Unido los que reaparecen como actores regionales. Y lo que ocurre no es que Brasil actúe mal: es que no sabe cómo reaccionar. Ya no tiene recursos ni autoridad para ordenar su propio barrio.

Esa estrechez financiera y militar lleva a una seguidilla de humillaciones diplomáticas. Por ejemplo, cuando se firma el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, el presidente ausente de la región fue el de Brasil. Temer no pudo viajar porque tenía conflictos internos. Y eso tiene peso simbólico: cuando ocurre algo relevante en América del Sur, la voz de Brasil ya no genera autoridad. El ejemplo más claro fue cuando Lula intentó mediar con Venezuela. Maduro le prometió que habría una contabilización honesta de los resultados electorales. Le mintió. Lula se sintió traicionado, viajó a una reunión en Rusia molesto, frustrado. Su canciller, Celso Amorim, también. Y frenaron el ingreso de Venezuela a los BRICS, pero no lograron que respetara los resultados ni que les entregara a los opositores sitiados en la embajada argentina bajo jurisdicción brasileña – más humillante aún, se los entregaron a Estados Unidos.

A propósito de ese momento de Brasil, quería preguntarte algo sobre el modelo social. Porque, en general, lo que se suele destacar de las potencias emergentes es no solo el crecimiento económico, sino también la ampliación de la clase media, ¿no? Como en China o en India, donde una enorme cantidad de personas pasó de un nivel de vida a otro. Y eso, además, implica una transformación interna en la sociedad, una nueva autopercepción, un “pasar al frente”. Entonces, ¿qué pasó en Brasil con eso durante el boom de las commodities? ¿Hubo una verdadera incorporación a las clases medias? ¿Hubo movilidad social sostenida? ¿Cómo fue ese proceso?

Durante el boom de las commodities, en Brasil se incorporaron sectores populares a la clase media, alrededor de 30 millones de personas al consumo, pero —como advirtió el Banco Mundial— no se las puede considerar plenamente clase media. Son lo que se llama “clase vulnerable”: personas que tienen ingresos similares a los de la clase media, pero no entornos sociales ni activos económicos equivalentes.

Es decir, tenés el ingreso de una persona de clase media, pero si ese ingreso desaparece, volvés a la favela, volvés a la villa. ¿Por qué? Porque no tenés propiedad inmobiliaria, no tenés ahorros, no tenés una familia que pueda sostenerte. Esa vulnerabilidad implica que el estatus social no está garantizado. Lo que tenés es un ingreso que no tenías. Pero si lo perdés, perdés el status adquirido y volvés a donde estabas.

Aun así, se generó un nuevo pacto político en torno a eso. En 2005, se producen dos hechos fundamentales en Brasil. Lula había sido elegido en 2002, con el mismo mapa de Cardoso en que los presidentes ganaban por avalancha, en 24 o 25 de los 27 estados. Tanto para Cardoso como para el primer Lula hubo un mapa de apoyo nacional. Con la reelección de Lula, en 2006, se descubre un Brasil dividido. Y el Brasil unido nunca se recupera, porque en 2005 ocurren dos cosas que cambian al país y al PT.

Primero, se lanza el programa Bolsa Familia, como sería nuestra AUH: un esquema de transferencias directas que garantizan la salud y la alimentación de los niños. Esto le conquista el apoyo de los pobres, que hasta entonces apoyaban a caciques conservadores. Segundo, estalla un gran escándalo de corrupción, el mensalão. A partir de ahí, el PT pierde a la clase media, que migra hacia opciones más conservadoras. Así, el PT pasa a representar a los sectores populares del nordeste y pierde el apoyo de los sectores medios del sur y sudeste. Entonces se convierte en un partido de los sectores bajos, algo que no había sido en sus orígenes. Antes representaba a las clases medias progresistas y a los trabajadores urbanos sindicalizados. Cuando el PT pierde contra Bolsonaro, se repite el mapa: el nordeste vota al PT, el resto del país a Bolsonaro. Y cuando Lula vuelve a ganar, lo hace gracias al apoyo de esa región. La clase media que se edificó durante los primeros gobiernos del PT no siempre terminó identificada con su proyecto ni organizada como actor. Se construyó socialmente, pero se perdió políticamente.

La corrupción suele cumplir tres funciones: enriquecimiento personal, financiamiento partidario y lubricación de políticas públicas. Existe una discusión académica sobre esto: si la corrupción es “arena en la máquina” o “aceite en la máquina”. Y puede ser las dos cosas. Samuel Huntington sugería que el “nivel óptimo” de corrupción es distinto de cero, y varía según la estructura institucional.

Mencionaste recién la palabra “corrupción”, ¿no? Y ahí entra todo lo que fue el episodio del mensalão, la prisión de Lula, y ahora incluso vemos cómo desde algunos sectores kirchneristas se traza una especie de paralelismo, una asimilación con lo que pasa en Argentina. Entonces, más allá del aspecto ético, ¿cómo interpretás vos la corrupción en estos años en Brasil? ¿Creés que tuvo una lógica estructural distinta a la nuestra? ¿O fue más bien un fenómeno parecido, con otros actores?

La corrupción suele cumplir tres funciones: enriquecimiento personal, financiamiento partidario y lubricación de políticas públicas. Existe una discusión académica sobre esto: si la corrupción es “arena en la máquina” o “aceite en la máquina”. Y puede ser las dos cosas. Es decir, si obstruye o si, en contextos de injusticia o autoritarismo, permite que el sistema funcione mejor. Samuel Huntington sugería que el “nivel óptimo” de corrupción es distinto de cero, y varía según la estructura institucional.

Siempre hay casos de enriquecimiento personal, pero en algunos contextos, como en Brasil, eso suele ser un efecto lateral. Lo central fue el financiamiento partidario y, sobre todo, la lubricación de negocios: empresas públicas como Petrobras articuladas indirectamente con empresas privadas como Odebrecht, que beneficiaban al PT, a funcionarios y a empresarios. Era un sistema que funcionaba para todos los involucrados y que le permitió a Brasil impulsar su expansión capitalista por América del Sur y África. El financiamiento partidario es un problema no resuelto en las democracias. Helmunt Kohl en Alemania tuvo que devolver millones, Bettino Craxi murió en el exilio, Pedro Sánchez va a terminar preso… las grandes democracias occidentales tienen corrupción.

Aclaro que no estoy haciendo una justificación moral, solo ofrezco una explicación estructural del fenómeno de acuerdo con las últimas investigaciones.

Ahora bien, ¿por qué la corrupción se convierte en tema electoral en ciertos momentos y no en otros? Por el contexto. Cuando la economía funciona bien, la corrupción pasa a un segundo plano. Pero cuando hay crisis y la economía se estanca, la corrupción se convierte en un problema central. La clase media se vuelve más sensible al tema, y los sectores populares, al no percibir resultados tangibles, también castigan a los gobiernos. Lo inmoral se vuelve importante. Sin embargo, y paradójicamente, la corrupción integró a América Latina. Como la represión. Los dos momentos históricos de mayor integración latinoamericana fueron el Plan Cóndor y el Caso Odebrecht o petrolâo. Nunca hubo tanta “transnacionalidad” en la toma de decisiones y en la distribución de los beneficios (y de los daños) como en esos dos periodos.

Quería preguntarte algo relacionado con este nuevo mundo que parece estar volviendo a una lógica de guerra. Es como si volvieran las esferas de influencia, o al menos la idea de que vuelve la geopolítica, los espacios vitales, ¿no? Entonces, pensando en ese escenario, ¿cómo ves que esto impacta en Brasil y, en relación con eso, también en Argentina? Hablemos principalmente de Brasil, pero considerando el vínculo regional. Hasta ahora, estamos viendo los efectos más claros en Europa —países que se rearman, el conflicto en Ucrania, el regreso de la competencia estratégica—, pero ¿cómo creés que va a repercutir esto en América del Sur? ¿Cómo va a llegar a las costas de Brasil? ¿Te parece que va a generar alguna reacción o decisión concreta por parte del gobierno brasileño?

Muchas veces pensamos en la política internacional como si sus leyes fueran universales. Porque el sistema internacional funciona en modo autoayuda: si no te defendés, te mastican. Los Estados viven, en teoría, en un peligro permanente de desaparición. Eso es lo que dice la teoría. Pero en la práctica no es así para todos.

En buena parte del mundo, por ejemplo en Europa, eso pasó varias veces. Pero en América del Sur no. Un Estado débil en América Latina no desaparece, sigue existiendo aunque pierda una guerra. Hay un libro de Luis Schenoni que muestra esto claramente: dice que la gran diferencia entre América del Sur y Europa en el siglo XIX no fue la falta de guerras en América del Sur —de hecho, fue más belicista que Europa—, sino el desenlace de esos conflictos.

La diferencia es que en Europa se produjo una evolución darwiniana: los Estados débiles desaparecían, los fuertes se consolidaban. En cambio, en América Latina, el Estado más débil seguía existiendo. Perdía la guerra, pero no desaparecía. Y eso sigue siendo cierto en el siglo XXI. En Europa se olvidaron de la guerra durante 80 años. Pero el mundo siguió siendo así: en África, en Asia, los conflictos nunca dejaron de tener esa lógica de supervivencia estatal. En América del Sur, no. En América del Sur no necesitás pensar de ese modo geopolítico, porque no te van a invadir. Tu problema en la frontera no es un ejército vecino: son los narcos.

Esto es lo que Arie Kacowicz estudió como efecto bifurcado de las fronteras pacíficas. En Europa, las fronteras pacíficas están asociadas al comercio interestatal y el crecimiento económico. En América Latina, en cambio, las mismas fronteras pacíficas están asociadas al retiro del Estado y la emergencia del crimen organizado. Entonces, ¿cómo puede afectar a América del Sur este regreso del conflicto interestatal, de la guerra? Yo diría que poco. La guerra ocurre en otros lados, y lo que nos llega son sus efectos: los cambios en los precios de lo que vendemos o compramos. Pero no necesitamos armarnos para defendernos del vecino.

Sudamérica es una de las pocas regiones del mundo donde no se necesita estar armado para sobrevivir como Estado. Tampoco tenemos ese miedo existencial que sufren, por ejemplo, Polonia y los países bálticos, que temen desaparecer si no se arman. En nuestro caso, la amenaza no viene del exterior, sino de adentro de nuestras propias fronteras.

En relación con Brasil, quería preguntarte cómo ves la experiencia de Bolsonaro. ¿Fue una experiencia revolucionaria? ¿Qué pensás que pasó con eso? Es decir, ¿cómo interpretás el episodio Bolsonaro dentro de la historia política de Brasil? ¿Qué dejó para el futuro? No me refiero solo a él como figura —que probablemente no vuelva—, sino a lo que representó. ¿Pensás que ese fenómeno puede proyectarse de alguna manera, o creés que ya no tiene lugar en la política brasileña?

Voy a responder de la mano de Guillermo O’Donnell. Él se exilia primero en Brasil antes de ir a Estados Unidos, y lo que le llama la atención es la respuesta contrastante a una pregunta: “¿Usted sabe con quién está hablando?” Se encuentran dos personas de distinta clase social, y cuando el de “arriba”, ofendido por algún comportamiento, pregunta “¿Usted sabe con quién está hablando?” el de “abajo” responde, en Brasil, “disculpe, no sabía”. Mientras que en Argentina la respuesta es “¿Y a mí qué mierda me importa?”. Un país horizontal e igualitario. Brasil tiene una sociedad jerárquica y etnicizada.

Hay una palabra clave del imaginario andino que se aplica parcialmente en Brasil: pigmentocracia. Aunque en la América Andina es más evidente, también está presente en Brasil. No hay muchos Pelé dirigiendo empresas. Es decir, no ves muchas las figuras de color accediendo a la cima del poder político o económico.

Brasil es una sociedad de 220 millones de habitantes con alrededor de 7 millones de empleados domésticos. Esas personas trabajan mayormente para familias ricas, en una estructura muy marcada por la dependencia. Y acá viene la paradoja: Bolsonaro logró convertirse en un fenómeno popular. ¿Por qué? Porque puso en orden la relación entre los de arriba y los de abajo dentro de una estructura social que ambos —ricos y pobres— consideraban natural: jerárquica, establecida, sagrada.

Esto se conecta con la evangelización de los pobres. A Lula lo apoyaron los católicos progresistas, a Bolsonaro los evangélicos conservadores. Por eso quiero enfatizar que la jerarquía social no es necesariamente antipopular. Al contrario, muchas veces es funcional a su cosmovisión.

Lula vino a desafiar esa jerarquía. Era un obrero que se codeaba con los ricos y era admirado en el mundo. A muchos ricos no les gustó eso. Y cuando Dilma Rousseff no entrega resultados económicos, y cuando esa mayoría religiosa cambia —pasa del catolicismo progresista al evangelismo conservador—, el PT pierde parte de su arraigo popular. Bolsonaro conquista ese apoyo. Los factores culturales, religiosos y sociales ayudan a entender ese desplazamiento.

Justo te iba a preguntar algo relacionado con eso. Es un poco volver atrás, pero es una pregunta que me quedó pendiente: ¿cómo viste el fenómeno Dilma? Algo dijiste recién, pero me interesa saber qué pensás qué salió mal ahí. Había una expectativa —más allá de todo—, una narrativa construida. Tal vez José Dirceu era el heredero natural de Lula, o al menos uno de ellos, pero por distintas razones no pudo ser. Entonces Dilma fue una especie de improvisación. No es que no hubiera tiempo para prepararla, pero fue una figura construida un poco a contrarreloj. ¿Dónde creés que estuvo el problema? ¿Fue que finalmente tuvo que hacer ajustes en el segundo mandato y ya era tarde? ¿O había algo más estructural que falló? ¿Cómo explicás ese fracaso, o esa pérdida de apoyo, que luego abre el camino a Bolsonaro y al deterioro generalizado? Porque, en cierto modo, parecía que había una gran narrativa detrás: en el país del “orden y progreso” —positivista, comtiano— el gran sociólogo (Lula) llega al poder siendo un obrero, y luego le entrega el mando a una economista, exguerrillera. Era una historia potente, que parecía cerrar simbólicamente. ¿Qué pasó con eso?

Hay dos factores clave para entender el fracaso del gobierno de Dilma Rousseff. El primero es la personalidad. Lula tenía un carisma magnético, una capacidad de liderazgo central para sostener su proyecto. Dilma, en cambio, era un “poste”, como bromeó Lula antes de designarla. “Si yo nomino un poste, lo eligen”. No se refería a la falta de carisma, pero así fue percibida: una figura sin liderazgo propio.

Dilma era una persona que maltrataba a sus colaboradores cercanos. Conozco historias personales de gente que sufrió su estilo de conducción. Dilma lo hacía de forma fría, autoritaria. No generaba consenso, ni siquiera al interior del propio gobierno. El segundo factor tiene que ver con la ausencia de una línea política clara. En toda coalición suele haber un “policía malo” y un “policía bueno”, pero con una estrategia común. Lula sabía manejar eso: aplicó una política fiscal de derecha con Antonio Palocci, pero una política externa de izquierda con Marco Aurélio García y Celso Amorim. Escuchaba a ambos y los equilibraba.

Dilma no. No había coordinación, carecía de línea unificada. El suyo fue un gobierno bífido, con dos líneas políticas contrapuestas y una presidenta que no apoyaba del todo a ninguna. Designó a Joaquim Levy como ministro de finanzas pero lo desautorizaba. Esa disociación interna fue evidente y muy costosa. Al final, la fractura entre las políticas económicas y la orientación social, entre la presidenta y su propio equipo, terminó debilitando al gobierno en su conjunto.

Ya hablamos de lo militar, de lo económico, de la política… y vos mencionaste esa mentalidad brasileña. Entonces quería preguntarte algo en relación con eso. ¿Existe en Brasil algo parecido al concepto de “la casta” que se instaló en Argentina? Es decir, ¿hay una “casta” en el sentido que se usa acá? ¿Podría surgir un candidato “anticasta” en Brasil? Y, si la respuesta es que sí, ¿cuál sería la diferencia con el caso argentino? ¿Qué características particulares tendría esa “casta” brasileña y cómo se expresa políticamente?

Es sorprendente, pero Bolsonaro fue, en muchos sentidos, un candidato anti-casta. No anti-ricos. Se presentaba como alguien de afuera del establishment. Un capitán del Ejército enfrentado con los políticos.

Pensá en Estados Unidos: ahí el candidato “anticasta” es Donald Trump, un multimillonario. Elon Musk le financió la campaña. Es decir, un gobierno de millonarios que, sin embargo, logra posicionarse contra “la casta”.

En Brasil pasa algo similar. Pero la clave es cómo la gente define a “la casta”. No lo hacen como los intelectuales progresistas, que hablan de estructuras, de privilegios, de élites formales. Para la gente común, “la casta” son aquellos que se benefician del sistema y te desprecian.

En ese marco, Bolsonaro logra conectar. Su discurso pega. Todavía hoy, sigue teniendo más seguidores en todas las redes sociales que Lula. Ese capital simbólico se mantiene.

En Argentina producimos un outsider diferente. No es un fenómeno idéntico, pero la lógica de fondo —el rechazo al establishment por falta de resultados y arrogancia elitista— se parece.

¿No tiene que ver también con cómo está compuesta esa élite? Porque, en Argentina, muchas veces pasa que alguien deja de considerarse de clase media en el momento en que entra a la política. Pero, al mismo tiempo, existe una especie de espacio común: ciertos colegios, circuitos compartidos, símbolos, costumbres. Hay como una cultura de clase dirigente más o menos homogénea. ¿Eso también existe en Brasil? ¿O es distinto? ¿Es un país más federal, más fragmentado, con élites más divididas por región y menos cohesionadas simbólicamente?

Durante la pandemia, con la cuarentena, se hizo evidente algo que no parecía tan claro: que la Argentina es un país mucho más centralista de lo que pensábamos. Argentina era enfermizamente ambacéntrica. En el interior decían: “¿cómo es esto? ¿Acá no hay virus y me mantienen encerrado porque en Buenos Aires se enferman?”. De repente, los tres principales dirigentes nacionales —Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof— eran todos porteños, blancos y mandones. Por supuesto, esto es una generalización, pero el promedio revela mucho. Milei ganó la primera vuelta en 16 provincias. ¡Y salió tercero en las dos Buenos Aires!

En cambio, en Brasil, el voto está más marcado por la clase. Las divisiones sociales son persistentes.

Uno puede decir que en Brasil también hay un voto geográfico, pero clase social, color de piel y territorio coinciden casi por completo. Esas dimensiones se superponen. El voto de los más pobres, de los negros, de los sectores rurales, va en una dirección; el de los sectores urbanos, blancos y ricos, en otra.

¿Qué hay después de Lula? ¿Qué futuro imaginás para Brasil?

Yo soy bastante estructuralista. ¿Qué significa eso? Que, en general, cuando el desempeño económico es normal, no pasa nada extraordinario. Pero cuando se rompe esa normalidad, todo cambia. El crecimiento económico genera demandas distributivas, y cuando el crecimiento se detiene, la insatisfacción estalla. Para aprovecharla no es indispensable estar a la izquierda o a la derecha, donde hay que estar es en la oposición.

¿Cómo va a ser el futuro? Es inimaginable para nosotros, los “viejos meados”. Porque son los más jóvenes los que están viendo el mundo desde otro lugar. En Argentina, la mitad de la población tiene menos de 35 años. En Europa, el promedio de edad es de 44. En África, de 19. Durante la pandemia, Europa vivió un problema de salud pública, pero en África fue un problema económico: los jóvenes no se morían, se quedaban sin trabajo. El mundo que viene no es el nuestro: es el de Adolescence, el de los chicos, el de las generaciones que crecen dentro de redes sociales cuyos nombres ni reconocemos.

Nosotros apenas si espiamos ese mundo por la rendija. Y aunque me encantaría tener las claves para entenderlo, las herramientas analíticas tradicionales, las que me sirvieron para entender el pasado, ya no alcanzan para interpretar el futuro. Cuando estuve en el mundial de rubgy de Francia en 2023, los argentinos que encontraba en la cancha votaban mayoritariamente a JxC, pero sus hijos, también presentes, votaban a Milei. Y los chicos me decían, con naturalidad: “Todos mis amigos votan a Milei”. Si con esa información no fui capaz de anticipar la masividad del fenómeno, no pretendo anticipar el próximo.

Hay una palabra clave del imaginario andino que se aplica parcialmente en Brasil: pigmentocracia. Aunque en la América Andina es más evidente, también está presente en Brasil. No hay muchos Pelé dirigiendo empresas. Es decir, no ves muchas las figuras de color accediendo a la cima del poder político o económico.